PERIODONTAL

歯周病は、歯を支えている周りの組織(歯肉、歯根膜、歯槽骨)が歯周病菌によって破壊されていく感染症です。

歯周病は虫歯と違い、痛みなどの自覚症状が出にくく、手遅れになってしまうことも少なくありません。

日本では30歳以上の多くの方が罹患しており、歯を失う原因の約半数が歯周病だと言われています。

さらに歯周病は口腔内だけではなく、全身にも影響を及ぼすことが最近分かってきました。 歯周病菌が血管を通じて全身に広がり、心臓病や糖尿病など、様々な病気のリスクを高める可能性があります。

当院では、宮城県糖尿病療養指導士の認定を受けた歯科衛生士が口腔ケアを担当します。日々のホームケアと合わせて予防・治療を進めていきましょう。

歯周病は、歯を支えている周りの組織(歯肉、歯根膜、歯槽骨)が歯周病菌によって破壊されていく感染症で、治療をせずに放っておくと歯が揺れて噛めなくなり、最後には抜けてしまうこともあるこわい病気です。

30歳以上の多くの方々がかかっており、歯を失う原因の約半数が歯周病と言われています。

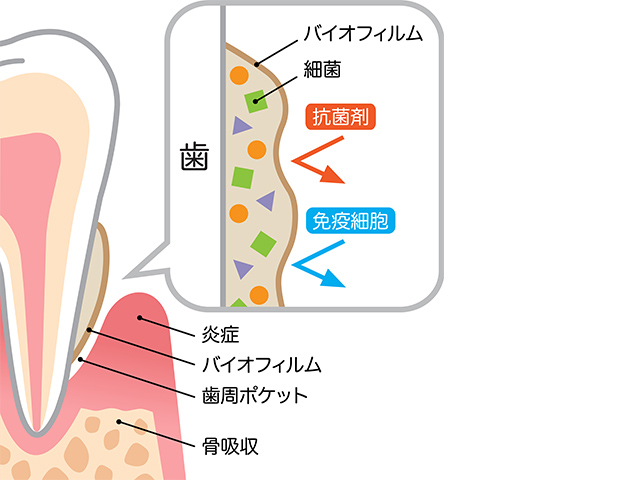

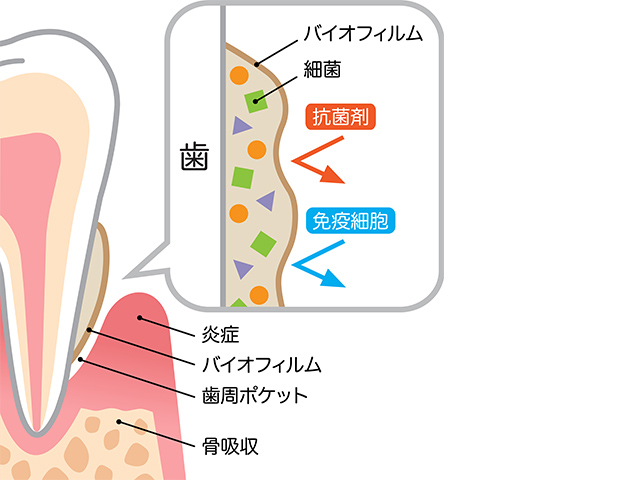

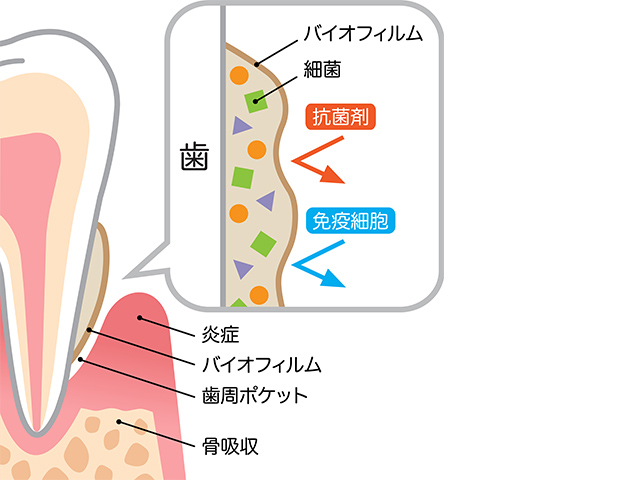

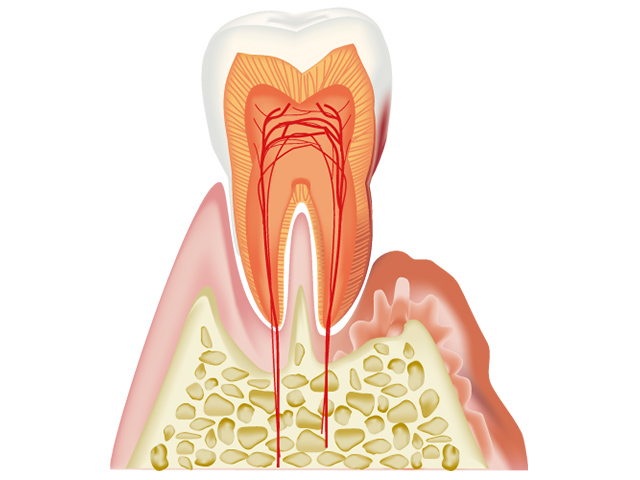

歯肉(歯茎)と歯の間にはポケットという1mmくらいのすき間があり、歯磨きを怠るとこのポケットにプラークが溜まります。

溜まったプラークが歯石をつくり、すき間を押し広げていきます。これを積み重ねることで歯肉が炎症を起こします。

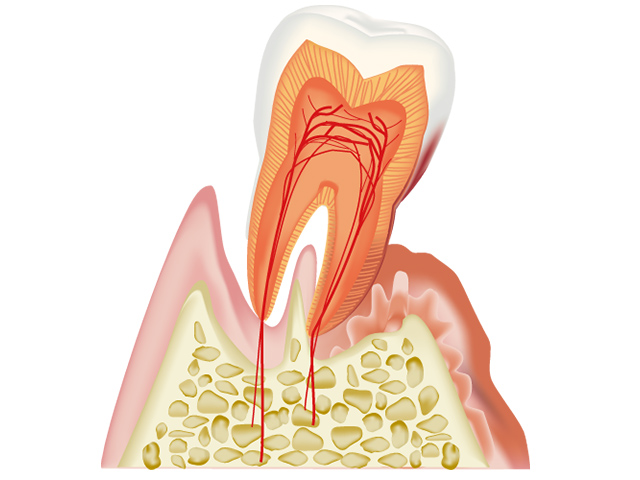

歯肉の炎症を放置しておくと、症状はますます悪化し、最後には歯が抜け落ちてしまいます。

歯周病は虫歯と違い、痛みなどの自覚症状が出にくく、気が付かないうちに手遅れになってしまうことも少なくありません。

早期発見のためにも定期的に検診を行うことが大切です。

歯周病の大きな原因は清掃不良部位の細菌によるものがほとんどです。この細菌は空気を嫌うため、歯の根の方向に深く進もうとする性質があり、進行すると歯を支える骨を破壊していきます。

歯周病は、歯を支えている周りの組織(歯肉、歯根膜、歯槽骨)が歯周病菌によって破壊されていく感染症です。

歯周病は虫歯と違い、痛みなどの自覚症状が出にくく、手遅れになってしまうことも少なくありません。

日本では30歳以上の多くの方が罹患しており、歯を失う原因の約半数が歯周病だと言われています。

さらに歯周病は口腔内だけではなく、全身にも影響を及ぼすことが最近分かってきました。 歯周病菌が血管を通じて全身に広がり、心臓病や糖尿病など、様々な病気のリスクを高める可能性があります。

当院では、宮城県糖尿病療養指導士の認定を受けた歯科衛生士が口腔ケアを担当します。日々のホームケアと合わせて予防・治療を進めていきましょう。

歯周病は、歯を支えている周りの組織(歯肉、歯根膜、歯槽骨)が歯周病菌によって破壊されていく感染症で、治療をせずに放っておくと歯が揺れて噛めなくなり、最後には抜けてしまうこともあるこわい病気です。

30歳以上の多くの方々がかかっており、歯を失う原因の約半数が歯周病と言われています。

歯肉(歯茎)と歯の間にはポケットという1mmくらいのすき間があり、歯磨きを怠るとこのポケットにプラークが溜まります。

溜まったプラークが歯石をつくり、すき間を押し広げていきます。これを積み重ねることで歯肉が炎症を起こします。

歯肉の炎症を放置しておくと、症状はますます悪化し、最後には歯が抜け落ちてしまいます。

歯周病は虫歯と違い、痛みなどの自覚症状が出にくく、気が付かないうちに手遅れになってしまうことも少なくありません。

早期発見のためにも定期的に検診を行うことが大切です。

歯周病の大きな原因は清掃不良部位の細菌によるものがほとんどです。この細菌は空気を嫌うため、歯の根の方向に深く進もうとする性質があり、進行すると歯を支える骨を破壊していきます。

歯周病(歯槽膿漏)の大きな原因は食べカスを栄養源とする細菌です。

清掃不良部位の細菌の増殖によるものがほとんどで、一度歯周ポケットを形成するとブラッシングのみでは除去できません。

空気を嫌うこの細菌は歯の根の方向に深く進もうとする傾向があるので、歯を支える健康な繊維や骨を破壊していきます。

歯周病の進行は非常に遅いため、普段の口腔内の変化ではなかなか気がつきません。

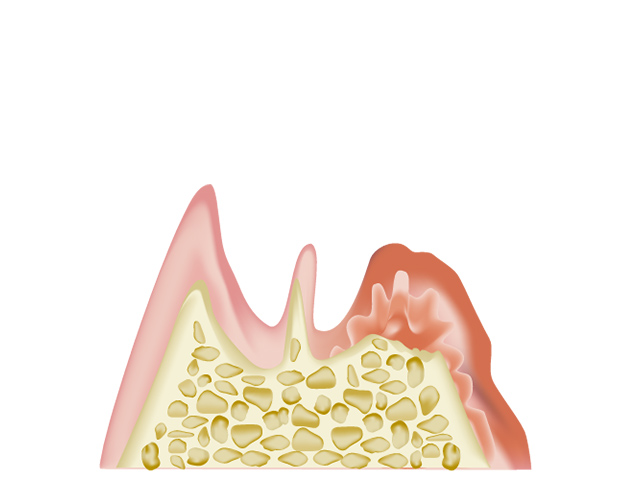

歯周病の方は、歯茎からの出血、排膿、歯の動揺などの自覚症状で来院されますが、歯の動揺まで進行した方は抜歯になる場合もあります。

歯周病は静かに進行する病ですので早期発見が大切です。歯科医院での定期検診で、歯周ポケットが深くなっていないか、歯茎からの出血や排膿はないか、歯がグラグラしていないかなどを調べて、適切なケアをしていくことが大切です。

歯周病の進行は非常に遅いため、普段の口腔内の変化ではなかなか気がつきません。

気づかないうちに歯周病は進行し、多くの人は歯槽骨が吸収して歯が動くのを感じてから初めて症状を自覚します。

さらに歯周病は口腔内だけではなく、全身にも影響を及ぼすことが最近分かってきました。

歯周病菌そのものは強い病原性を持っているわけではありませんが、菌が歯周炎を起こした歯肉から血液に入りやすい状態になるため、全身疾患の原因になる場合があるのです。

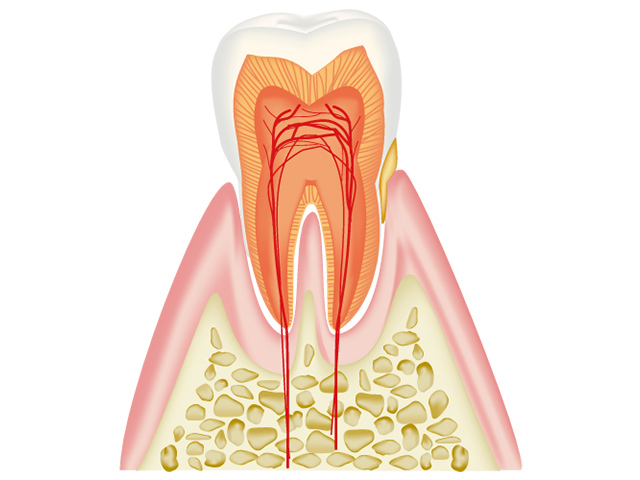

歯肉(歯茎)が赤く腫れ、歯を磨いたり食事をした際に出血することもあります。

歯肉の炎症はさらに進み、赤みが増し腫れぼったくなります。

歯周ポケット(歯肉と歯の間のすき間)が広くなり、出血したり膿が出てくる事があります。

歯肉の炎症はますます進み、赤くブヨブヨとした歯肉になります。

歯周ポケットでの炎症により歯根膜、歯槽骨が先端部から溶けてきます。

歯根を支えている歯槽骨がほとんど溶けてしまい、歯根が露出します。

歯のぐらつきがひどくなり、歯が抜けてしまう事があります。

歯周病予防や歯周病治療で基本となるのがプラークコントロールです。

正しい歯磨きの仕方、歯間ブラシやデンタルフロスなどを使用したプラークコントロールを行う事が、歯周病予防や歯周病治療では大切になります。

歯石とプラークを除去し再び付着しづらくする治療法が、スケーリング&ルートプレーニングです。

歯石やプラークを除去するのと合わせて歯の表面が滑らかになり、プラークの除去しやすい状態になります。

詰め物や被せ物の不適合があると、歯垢(プラーク)が付着しやすく、歯磨きで除去する事が難しくなります。

その場合、詰め物や被せ物の再治療を行います。付着したプラークを取り除きやすくなるため、歯周病の進行を抑え、症状の改善が期待できます。

綿密な検査を行い歯周病の原因を調べます。

レントゲン撮影や歯周ポケットの深さを、日頃から行っているブラッシング方法で磨いてもらい、間違ったブラッシング方法で磨いていないかを調べます。

歯の汚れ(歯石も)を取り除きながら、歯茎の改善を目指します。

その際、歯茎に出来るだけ負担のかからない方法を選択します。

歯石が付くのは、正しいブラッシングが出来ていない事が原因です。

歯周病の治り具合をチェックします。

歯石除去や正しいブラッシングで歯周病が治らない場合は、外科的な治療が必要になる場合もあります。

初期治療によって治らない場合、外科手術を行います。

歯肉を切って歯槽骨からはがして、根の先の方や根と根の間に付いている歯石や炎症巣を除去します。

全ての歯周病治療が終了した後は、長期的な健康維持のために3~4ヶ月毎の定期検診にきて頂きます。

歯石が溜まってしまえば、また歯周病になってしまう可能性がありますので、定期検診の度に歯の磨き方をチェックしたり、新たに付着した歯石を取り除きます。

毎日の歯みがきが効果的に行なえますよう、歯ブラシの当て方、歯間ブラシやデンタルフロス(糸ようじ)などの使用法を、それぞれの患者様に合わせてご説明しております。

また、歯みがき習慣の改善だけでなく、禁煙や食生活などの生活習慣の改善も重要です。

〒984-0032

仙台市若林区荒井一丁目18-14

(荒井郵便局そば)

| 時間/曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 9:30 - 12:30 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - |

| 14:00 - 18:30 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ▲ | - |

休診日:木曜・日曜・祝日 その他臨時休診あり

▲土曜は受付 17:00まで

※平日の受付は診療時間30分前までとなります。

※当院は待ち時間短縮のため、予約制となっております。

おひさしぶりの方や、以前治療が中断したままになっている方なども、お気がねなくご連絡ください。